こんにちは。パーソナルトレーナーの中山です。

最近、お客様とのやり取りの中でもよく出てくるのが、 「タンパク質をもっと摂った方がいいですか?」「筋トレするならやっぱり肉をたくさん食べた方がいいですか?」という質問です。

確かに、SNSやネット、本屋さんでも「高タンパク=健康・ボディメイクに必須」というような情報があふれていますよね。

すぐに結果が出そうな食事法というのは魅力的に映るし、みんな「それが正解なのかもしれない」と思ってしまう。でも、少し立ち止まって考えてみてほしいんです。

僕は「高タンパクなんてやめた方がいい!」と声を荒げているわけではなくて、 **「本当にその情報、ちゃんと確かめた上で選んでいますか?」**ということを伝えたいんです。

最近は“情報が簡単に手に入る時代”ですが、簡単に手に入る情報ほど、注意して見た方がいいと僕は思っています。

■ なぜ「高タンパク=正しい」という空気があるのか?

実は、世界の政府や国際機関が発表している健康・栄養に関するガイドラインでは、「タンパク質をたくさん摂りましょう」とは言っていません。

WHO(世界保健機関)をはじめ、アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど多くの国が出している栄養指針は、共通して**“バランスの良い食事”を大切にしています**。

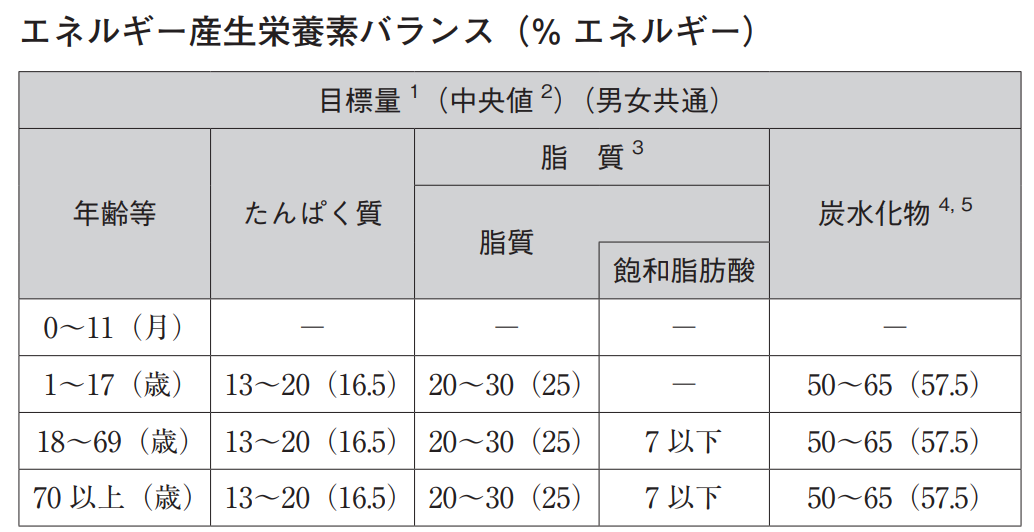

たとえば、日本の厚生労働省が推奨している**三大栄養素の割合(PFCバランス)**は以下の通りです:

-

炭水化物(Carbohydrate):50〜65%

-

脂質(Fat):20〜30%

-

タンパク質(Protein):13〜20%

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000083872.pdf

このように、タンパク質は“多すぎず、適切に”が基本です。

しかし一方で、ボディメイク系の食事指導(たとえばライザップなど)では、

-

炭水化物:10〜20%

-

脂質:50〜60%

-

タンパク質:30〜40%

というように、かなり高タンパク・低糖質の構成になっています。

もちろん、短期的に体を絞ったり、見た目を変えるという目的ではこれも一つの戦略かもしれません。ただし、それが「万人にとって健康的か」と言われると、答えはNOです。

こうした高タンパク食のイメージが一般にまで広がっている背景には、一部のフィットネス業界やボディメイク系インフルエンサーの影響が大きいと感じています。

「筋肉をつける=健康」と単純に結びつけてしまう風潮が、結果的にバランスを崩した食生活を広めてしまっているのです。

流行やSNSではなく、国際的で中立なガイドラインに一度立ち返ってみることが大切だと、僕は思います。

■ ボディビルダーの食事=健康的ではない

ボディビルダーの食事や減量法は、その目的が「健康」ではなく「筋肉の見せ方」にあるという点をまず理解しないといけません。

-

極端な低脂肪

-

高タンパク・低糖質

-

摂取タイミングの制限

など、一般の方が真似すると、むしろ体調を崩したり、ホルモンバランスを崩したりする危険性もあります。

それを“健康食”として捉えてしまうのは、少し危ういことだと感じています。

■ 一般のトレーナーこそ「健康指導者」であるべき

ここが僕が一番強く伝えたいポイントです。

多くの一般の方は、「筋肉をつけたい」「痩せたい」という願望以上に、“健康に長く元気でいたい”という想いを持っています。

だからこそ、僕たちトレーナーは「体をつくる」以前に「健康を守る」視点が必要なんです。

そして、ここ最近特に感じるのは、トレーナー自身の“知識のアップデート”が必要だということです。

フィットネスやボディメイクの世界で定番となっている情報が、実は最新の健康研究とズレていることも少なくありません。

ボディビルダーのような極端な生活習慣を真似し、無理に高タンパクを実践することで、

-

消化器官への負担

-

肝臓や腎臓へのストレス

-

炎症リスクの上昇 などが起こる可能性があります。

トレーナーは、目の前の人が“見た目”だけでなく“内側から健康になる”ことを支える存在であるべきです。

■ 実際に僕がすすめている食事の考え方

僕自身が実際にお客様に伝えているのは、動物性タンパク質を中心としない食事です。

特に「高タンパク=肉中心」という構図には、強い違和感があります。

なぜなら、多くの人が「高タンパク」を意識するときに、

-

牛肉・豚肉・鶏肉を大量に食べる

-

プロテインを多用する といった方法を選びがちですが、これらには健康リスクがあるからです。

たとえば、国際がん研究機関(IARC)は、

-

加工肉(ハム、ベーコン、ソーセージ)を「グループ1:発がん性あり」

-

赤肉(牛、豚、ジビエなど)を「グループ2A:発がん性がある可能性」 と明確に分類しています。

つまり、肉を中心にした高タンパクな食生活は、がんのリスクを高める可能性があるということです。

■ じゃあ、何からタンパク質をとればいいのか?

僕がおすすめしているのは、

-

植物性タンパク質(納豆、豆腐、おから、味噌、醤油、豆乳 など)

-

発酵食品(味噌、漬物、ぬか漬けなど)

-

魚介類(特に小魚、貝類、イカ、タコ、エビなど)

特に、日本人は昔から「豆を食べる文化」「発酵文化」がありました。

そして、世界中の長寿地域(ブルーゾーン)でも共通しているのは、豆類や魚介類の摂取が多いということ。

これらは、タンパク質だけでなく、

-

食物繊維

-

ミネラル

-

酵素

-

抗酸化物質 なども豊富に含んでおり、健康の土台を支える食品たちです。

■ 最後に

健康を仕事にしているトレーナーとして、僕が一番大事にしているのは、「この人の健康を守れるか?」という視点です。

体型を変えることだけを追いかけて、健康を損なってしまっては本末転倒です。

だからこそ、あなた自身が「何を食べるか」を選ぶとき、その情報がどこから来ているかを一度立ち止まって考えてみてほしいんです。

高タンパクを否定するわけではありません。ただ、それが**「誰にでも当てはまる正解」ではない**ことを知っておいてほしい。

これからも僕は、

-

健康に生きること

-

自然な食生活

-

無理のない運動習慣

こうした“暮らしそのもの”を大切にしながら、パーソナルトレーナーとしての発信を続けていきます。